【No1014】相続土地国庫帰属制度の運用状況について

所有者不明土地の増加が社会問題となっている状況を鑑み、所有者不明土地の発生を抑制することを目的として、「相続等により取得した土地所有権の国庫へ帰属に関する法律」が成立し、令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が施行されています。現時点で制度開始より2年以上が経過しましたが、法務省が当該制度の運用状況に関する情報を公開していますのでご紹介します。

1.相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度のポイントとしては、以下のとおりです。

(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができる。

(2)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができる。

(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認する。

(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する。

2.相続土地国庫帰属制度の運用状況

法務省が公開している相続土地国庫帰属制度の申請件数及び承認(国庫帰属)件数は次のとおりです。

(※公開されている数値については速報値です。)

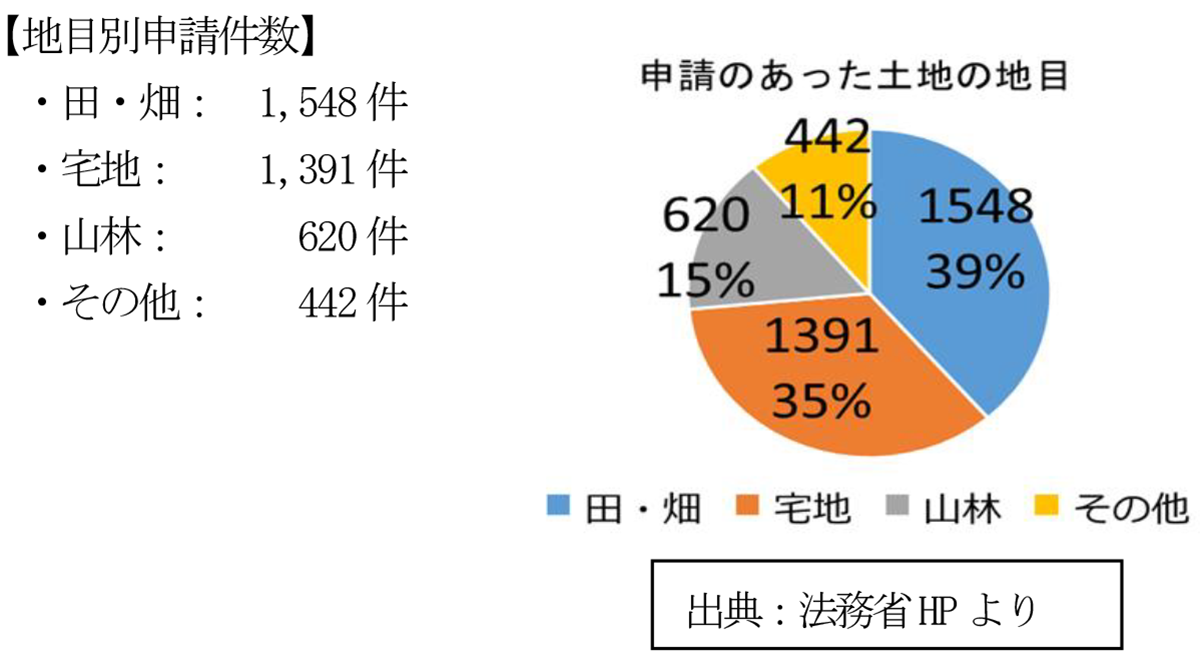

(1)申請件数

令和7年6月30日現在での当該制度への申請件数は4,001件であり、地目別に申請のあった件数は下記のとおりです。

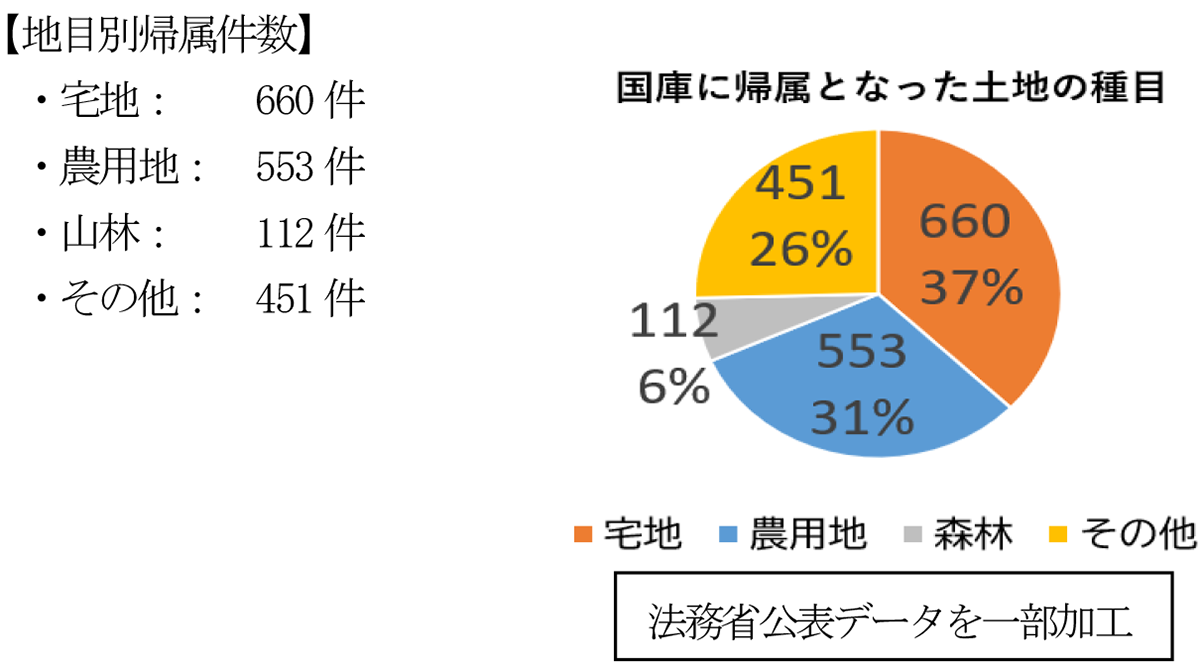

(2)帰属件数

令和7年6月30日現在で、国庫に帰属することとなった件数は1,776件であり、種目別の件数は下記のとおりです。

(3)却下・不承認件数

①却下件数:58件

(却下の主な理由)

・12件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1項)に該当

・11件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当

・33件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)

②不承認件数:57件

(不承認の主な理由)

・5件:一定の条件に該当する崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

(法第5条第1項第1号)に該当

・23件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

(法第5条第1項第2号)に該当

・6件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地

(施行令第4条第3項第1号)に該当

・22件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当

・6件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

(施行令第4条第3項第4号)に該当

(4)取下げ件数

制度開始からの取下げ件数は677件ですが、取下げの理由としては以下のような例がありました。

・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した

・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった

・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった

・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した

現時点での相続土地国庫帰属制度開始からの累計での運用状況は上記のとおりですが、一定期間の件数では令和5年4月から令和6年3月までの1年間での国庫帰属件数が258件であったものが、令和6年4月から令和7年3月までの1年間では1,229件へと約4.8倍に大きく件数が増加しています。

少子高齢化の進展や地方から都市部への人口移動などにより、地方を中心に土地利用のニーズが減少し、相続を機に望まない土地を取得した者が土地管理の負担増を理由に手放したいと考えるケースが今後も増加していくと考えられ、当該制度の申請件数及び国庫帰属件数も着実に増加していくと予想されます。

(文責:税理士法人FP総合研究所)