【No1020】公正証書遺言のデジタル化について

「遺言は大切だと分かっているけれど、作るのは大変そう…」

そんな理由で先延ばしにしている方も多いのではないでしょうか。

これまで公正証書遺言は、公証役場に出向き、証人を立てて作成する必要がありました。

しかし2025年10月からは、自宅などからオンラインで作成できる 「公正証書遺言のデジタル化」 が始まります。

今回は、その仕組みとメリット・注意点についてわかりやすくご紹介します。

1.公正証書遺言のデジタル化とは

遺言は、大切な財産を円滑に引き継ぐために欠かせない仕組みです。

なかでも「公正証書遺言」は、公証人が関与するため方式不備による無効のリスクが少なく、最も安心できる遺言のひとつとして利用されてきました。

しかし、基本的には公証役場に出向かなければならず、高齢者や遠方の方にとっては大きな負担となるケースも少なくありませんでした。

こうした背景を踏まえ、2025年10月から公正証書遺言の作成手続をオンラインで行える制度です。

(1)現行制度のおさらいとポイント

現行では、原則として、遺言者本人が公証役場に出向いて公証人と面談をします。

遺言者が自分の遺言内容を口頭で述べ、公証人がこれを法的に整った文章にまとめます。作成された遺言書の内容は、本人と証人に読み聞かされ、確認が取れれば署名・押印をします。

完成した遺言は公証人が原本を保管し、遺言者に「正本」と「謄本」が交付されます。これにより、家庭裁判所の検認は不要となります。

ポイント

・原則として対面での手続が必要

・証人2名の立ち合いが必須

・作成後の原本は公証役場で厳重に保管

・家庭裁判所の検認が不要なため、確実性が高い

(2)新制度のポイント

公正証書遺言のデジタル化により、これまで対面を前提としていた遺言作成手続の一部が、オンラインで行えるようになります。

具体的には、以下の点が変更となります。

①遠隔での面前手続が可能に

これまで遺言者は公証役場に出向いて、公証人と直接面談する必要がありましたが、デジタル化後はオンラインでの面

談が認められるようになります。

②電子署名による意思表示

公正証書遺言では、本人が署名・押印をする必要がありますが、デジタル化により電子署名(※)での意思表示が可能になります。

※電子ペンでディスプレイ等に手書きする形式です。

③公証人による作成・保管も電子化へ

公正証書は原則電子データで作成・保存します。

また、公正証書の受け取り方法は、以下の3つから選べます。

(イ)電子データを出力した書面を受け取る

(ロ)インターネットからメールを受信して受け取る(クラウド経由でダウンロード)

(ハ)自前のUSBメモリ等を使ってデータで受け取る

このほか、公正証書の作成手続に併せて、手数料が見直されます。

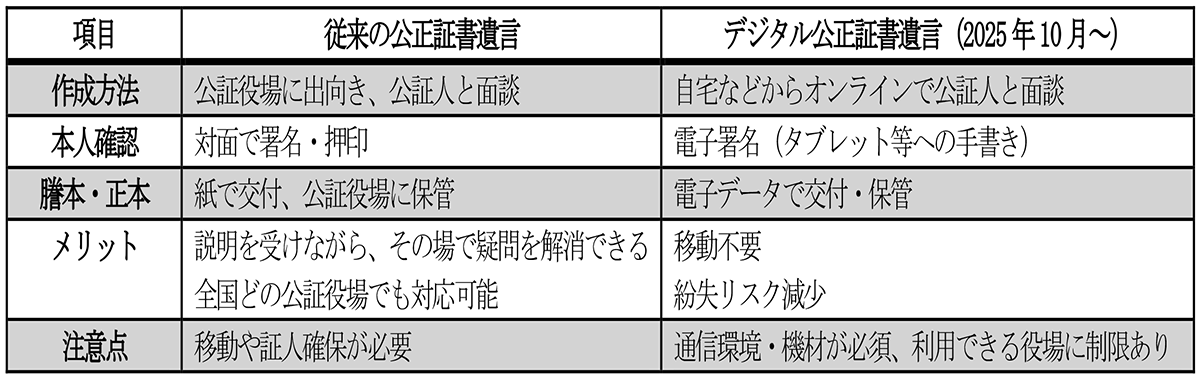

従来方式とデジタル方式の違いを簡単にまとめると以下のとおりです。

2.メリットと注意点

メリット

・遠方の人や外出が難しい人でも、場所や時間の制約なく公正証書遺言の作成が可能。

・電子データで管理されるため、紛失リスクが減少。

・公証人の関与により、形式的な不備を避けられる。(従来と同じ)

注意点

・パソコンやスマホ環境が必要。

・認知機能などに不安がある場合、従来方式を求められる可能性あり。

・10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能なため、すぐには利用できない可能性あり。

3.まとめ

遺言の場合は本人の意思確認や、親族などの同席がないことを確実に確認する必要があるため、電子公正証書制度が開始されたとしても、当面の間は遺言公正証書についてリモート方式は採用されず、対面での調印が基本とされる見込みです。

また、タブレットと電子ペンが必要となることから、当面は作成できる方が限定的になるのではないかという見方もあります。

制度改正直後のため、リモート方式が広く採用されるまでにはまだ時間がかかると考えられますが、大切な財産を円滑に引き継ぐために、ご自身やご家族に合った方法を考える良い機会になるのではないでしょうか。

【参考】日本公証人連合会ホームページ

(文責:税理士法人FP総合研究所)