【No528】年金制度改正の全体像 ~その3の2 年金制度の見直し(遺族年金)~

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が通常国会に提出され、衆議院での修正のうえ、6月13日に成立しました。今回は遺族年金制度の見直しについて説明致します。

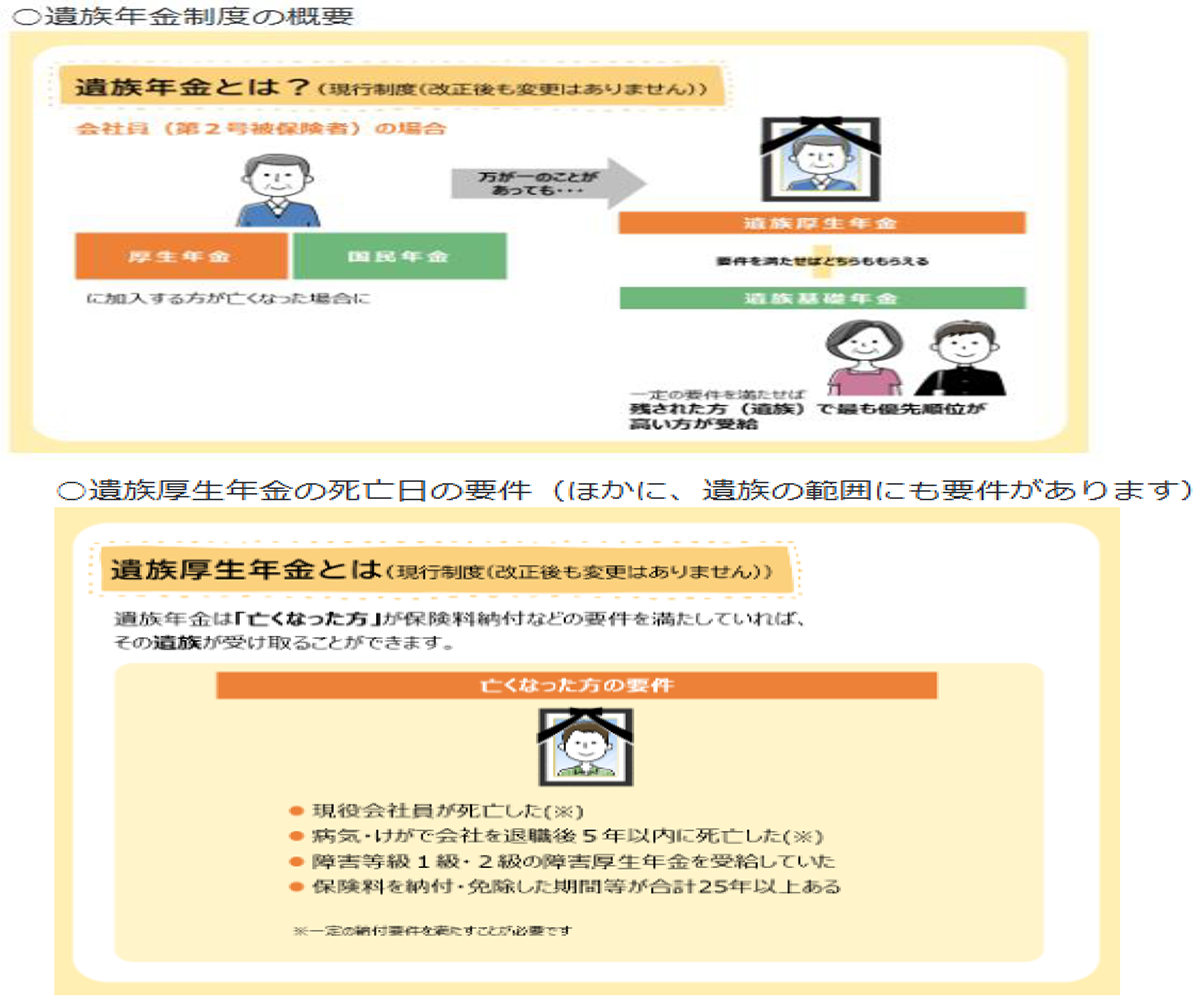

【1】遺族年金の概要

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

(1)遺族基礎年金:

・国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給されます。

・主に「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

・受給要件として、亡くなった方によって生計を維持されていたことが必要です。

(2)遺族厚生年金:

・厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給されます。

・配偶者や子どもが受け取ることができ、金額は加入期間や報酬額によって異なります。

・受給要件は、亡くなった方の年金の納付状況や遺族の年収などが考慮されます。

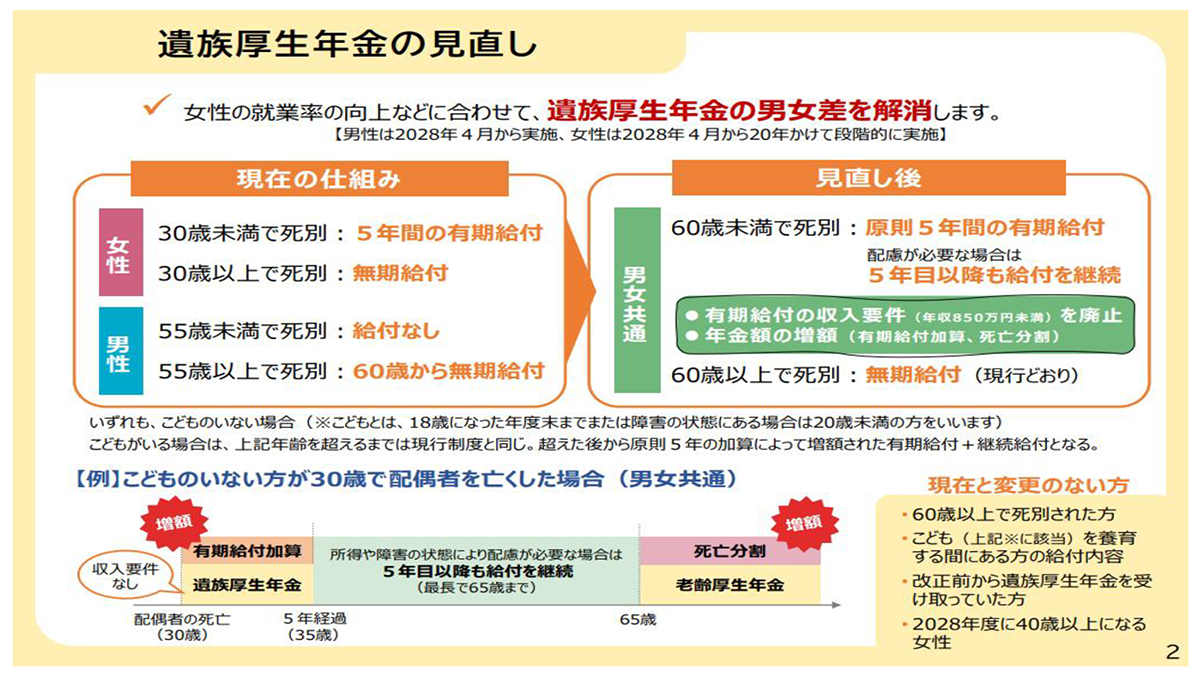

【2】遺族厚生年金の概要と見直し

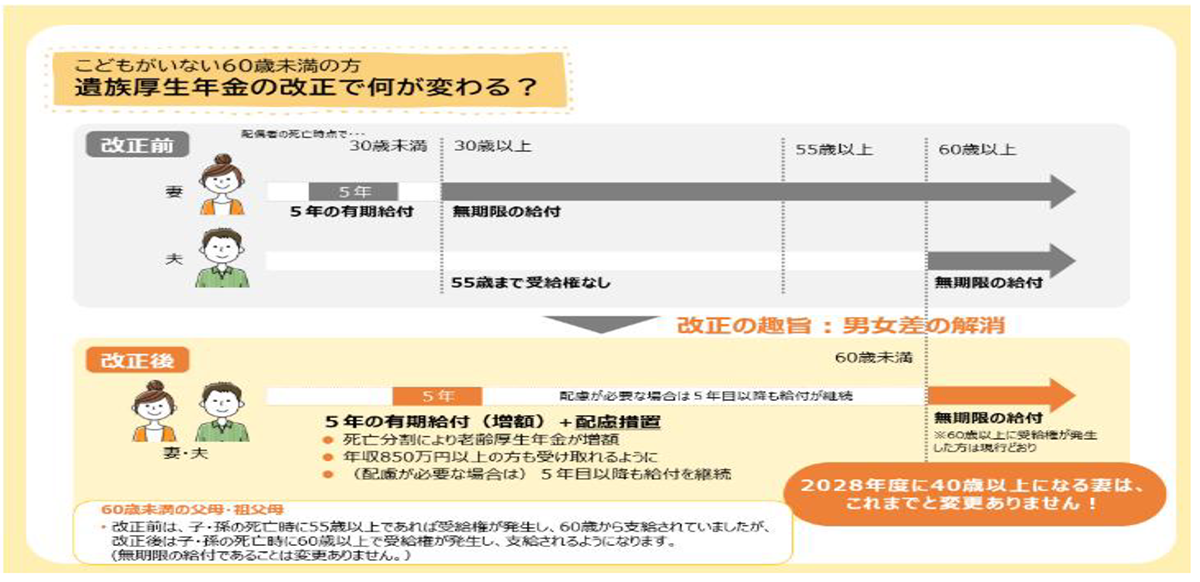

今回の見直しは、遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくすることで、遺族厚生年金の男女差を解消します。

【3】遺族厚生年金の見直しの内容

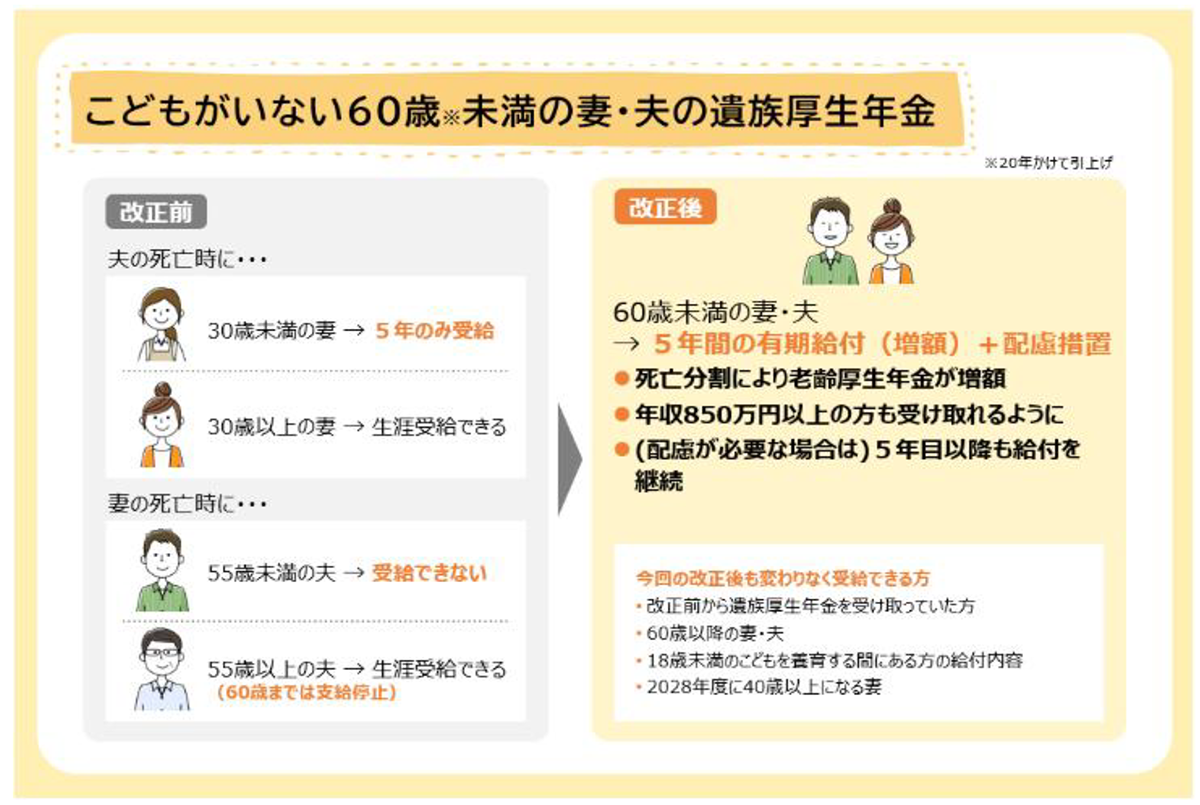

(1)見直しの対象者について

①遺族厚生年金の見直しは、2028年4月施行予定となっています。

②見直しの施行直後に原則5年の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性であり、新たに対象となる30代女性は推計で年間約250人となります(20代については既に5年の有期給付となっています。)。

③男性の場合の見直し

施行直後から妻を亡くした18歳年度末までのこどもがいない60歳未満男性は、新たに5年の有期給付が受給できることになり、対象者は推計で年間約1万6千人となります。(女性と同程度に男性も遺族になると仮定した場合)

(2)見直しの影響を受けない方

以下①~④に該当する方は、今回の見直しによって受ける影響はありません。

①既に遺族年金を受給している方

②60歳以降に遺族厚生年金を受給している方

③18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容

④2028年度に40歳以上になる女性

(3)見直し後の5年間の有期給付と継続給付について

・有期給付の額は新たに加算(有期給付加算)が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。

・5年間の有期給付の終了後も、障害状態にある方(障害年金受給者)や、収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給することができます(継続給付)。

単身の場合は、就労収入が10万円(年間122万円(※))以下の方は、継続給付が全額支給されます。収入が増加するにつれて収入と年金の合計額が緩やかに増加するよう年金額が調整されるしくみとなります。遺族厚生年金の年金額によりますが、おおむね月20~30万円を超えると、継続支給は全額支給停止されます。

※2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと132万円(見込み)。また、地方税法上の寡婦に該当する場合は、年間204万円程度となる

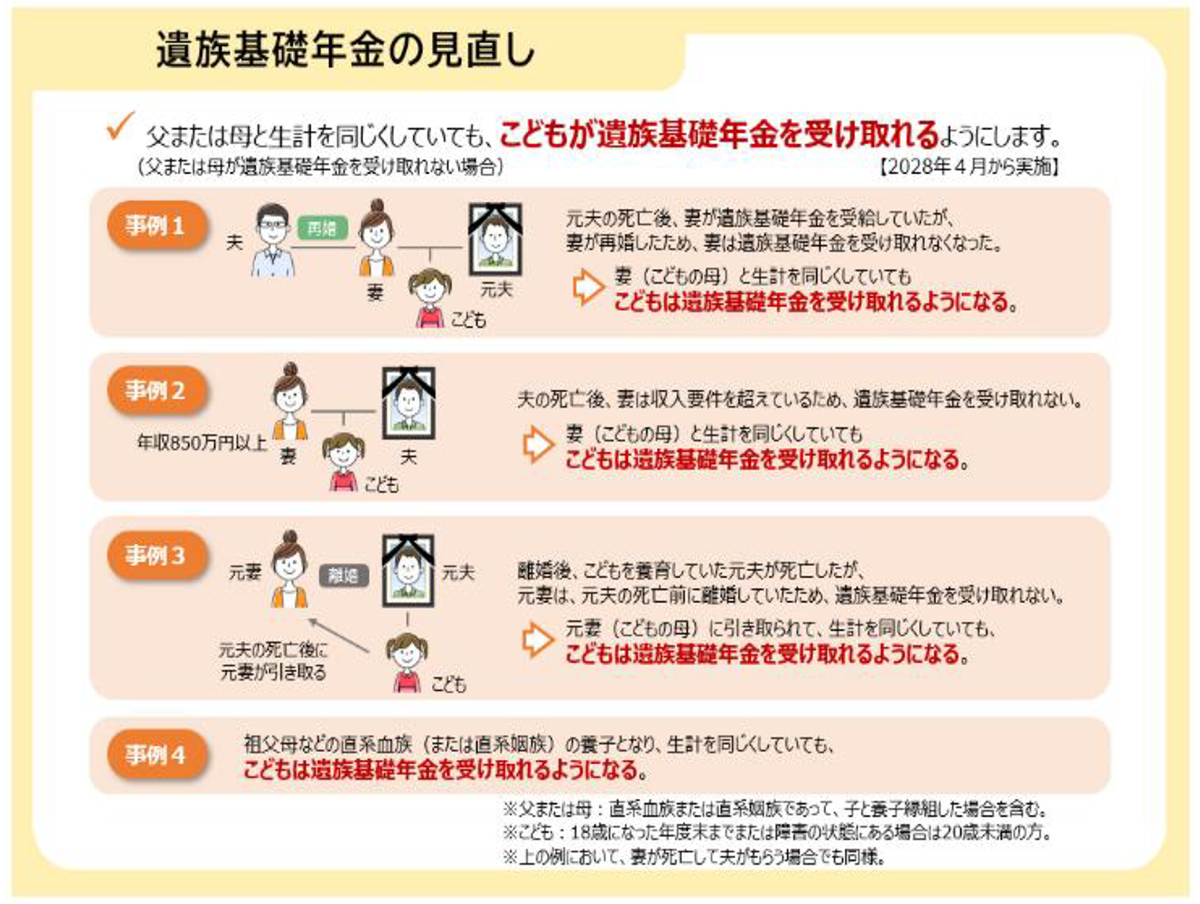

【4】遺族基礎年金の見直し ―こどもがいる場合―

(1)制度の見直し

18年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。(こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付+継続給付の対象となります。)

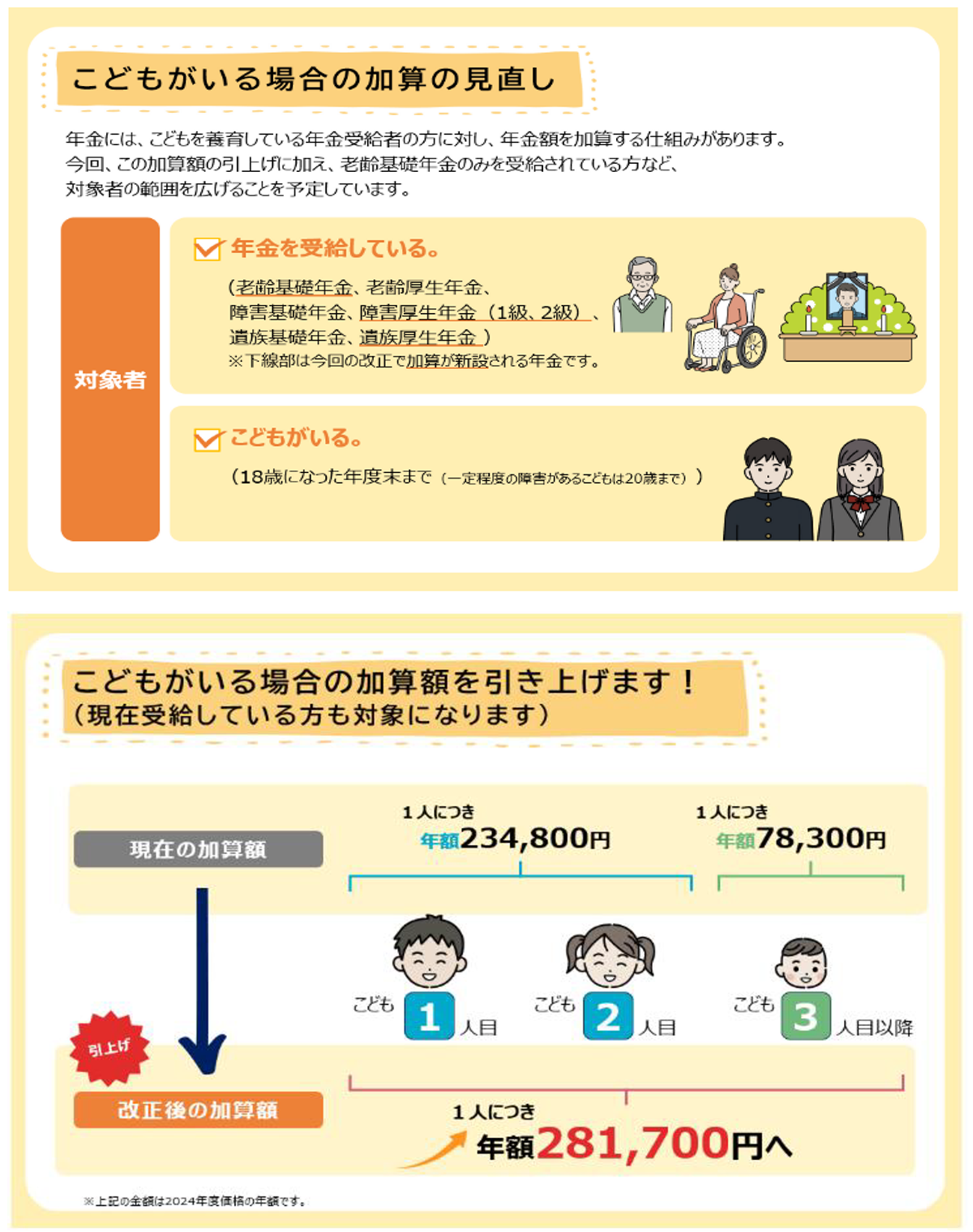

(2)こどもがいる場合の加算額の増額

遺族基礎年金の「こどもがいる場合の加算額」が増額(年間約23.5万円→28万円)となります。

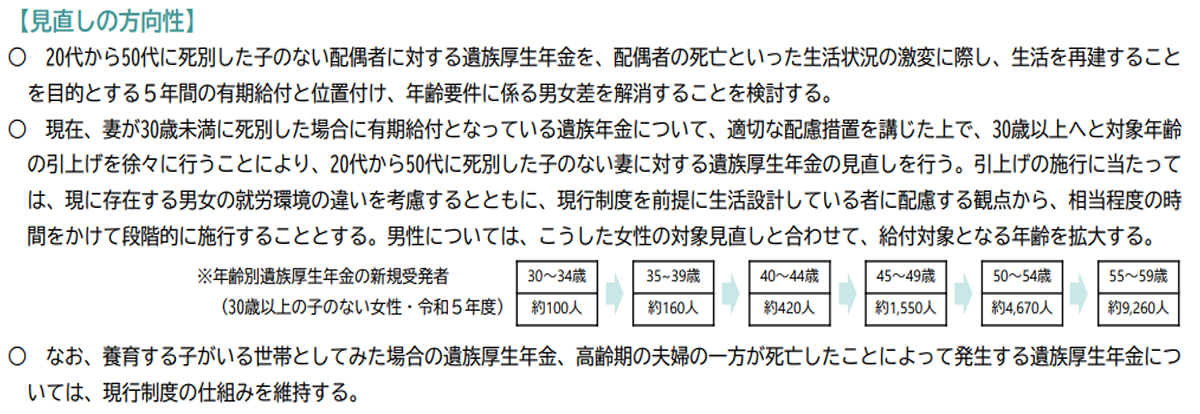

【5】見直しの方向性

【6】事例

【出典:厚生省HP:年金制度改正法が成立しました より】

(文責:税理士法人FP総合研究所)