【No529】年金制度改正の全体像 ~その4 厚生年金等の標準報酬月額上限の引上げ~

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が通常国会に提出され、衆議院での修正のうえ、6月13日に成立しました年金制度改革法について、今回は制度の厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて説明致します。

【1】改正のねらい

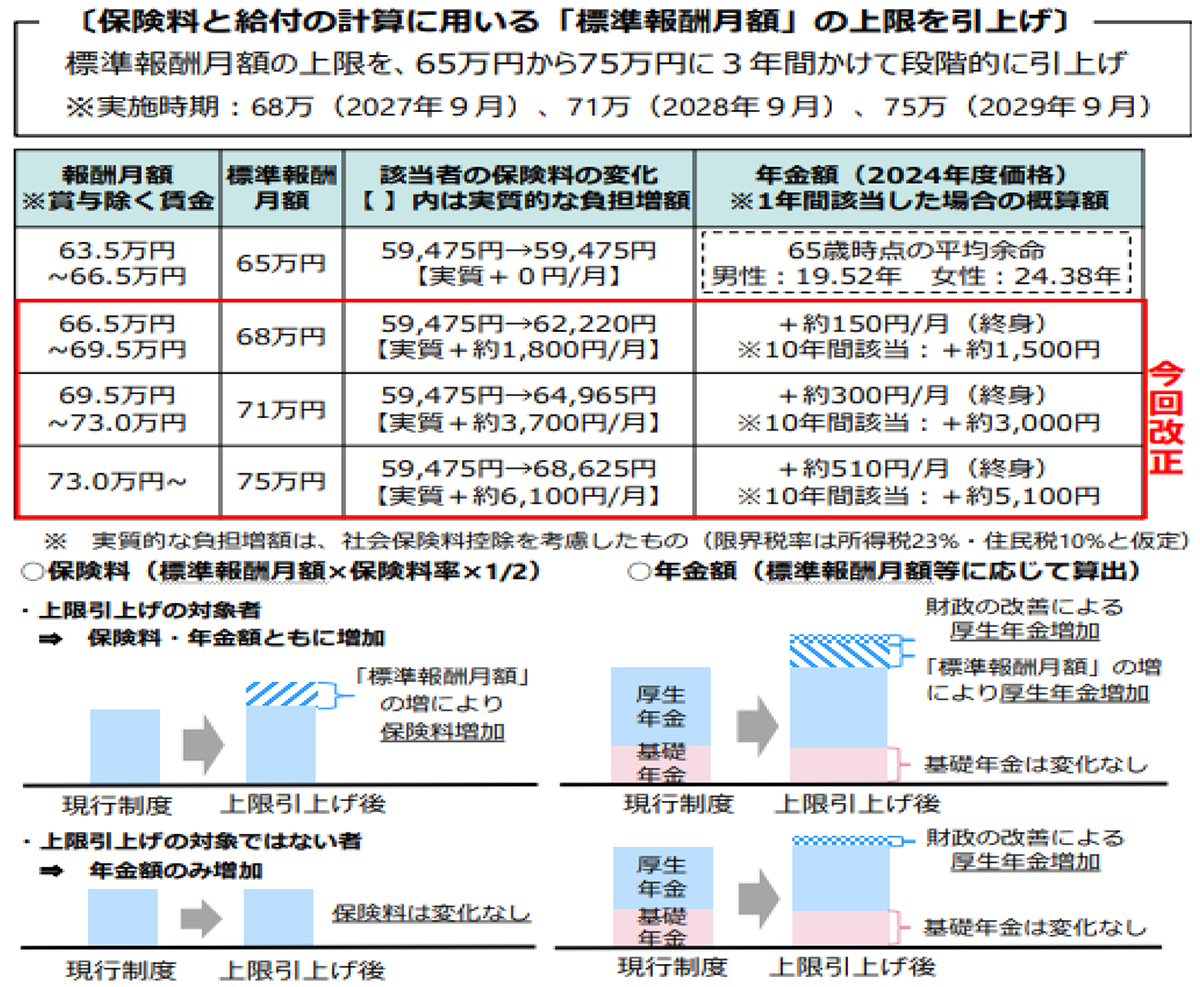

この法律は、保険料と給付の算定に用いる「標準報酬月額」の上限を超える収入の方が、実際の賃金に占める保険料の割合が他の方よりも低くなっている状態となっており、賃金上昇の継続を見据え、世代内の公平のためにも、上限に該当されていた方に本来の賃金に応じたご負担をすることで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくするために行われます。

新しい「標準報酬月額」該当する方は、足下の保険料とともに将来の年金額が増加し、厚生年金制度の財政が改善することにより、年金額の低い方も含めた厚生年金全体の給付水準も底上げされることがねらいとなっています。

【2】制度の概要

(1)標準報酬月額とは

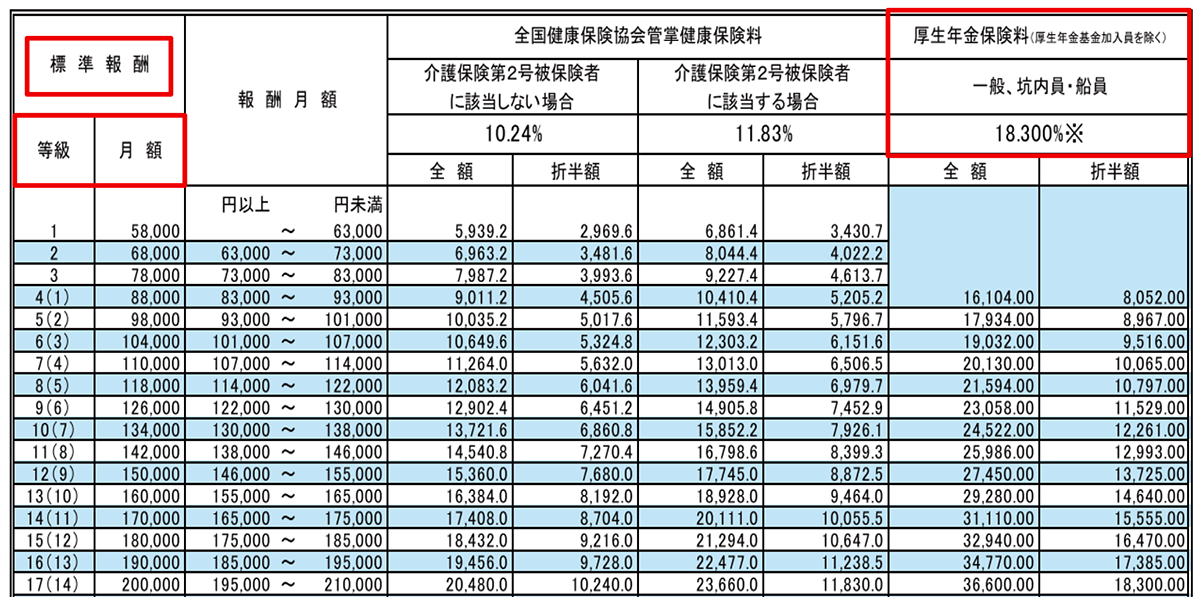

厚生年金加入者及び事業主が毎月納める厚生年金保険料は、報酬(毎月受け取る賃金など)に保険料率(18.3%※)を掛けて計算します。その際、報酬をそのまま使うと保険料の計算が複雑になるため、32段階の等級のうち、当てはまる等級を使って計算します。※事業主と被保険者が半分ずつ負担

(保険料額表:大阪支部 一部抜粋)

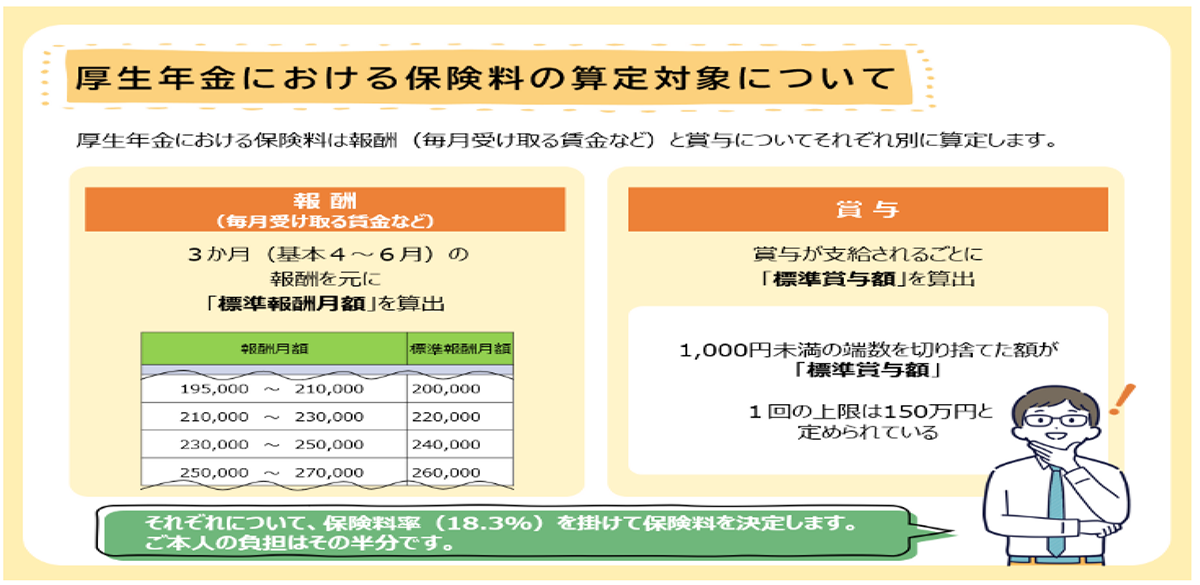

また、報酬(毎月受け取る賃金など)と賞与の保険料は、それぞれ別に計算します。

計算をする際は、月ごとではなく、原則4~6月の3か月の報酬を元に算出します。

(2)引上げ後の標準報酬月額の上限と引上げの効果

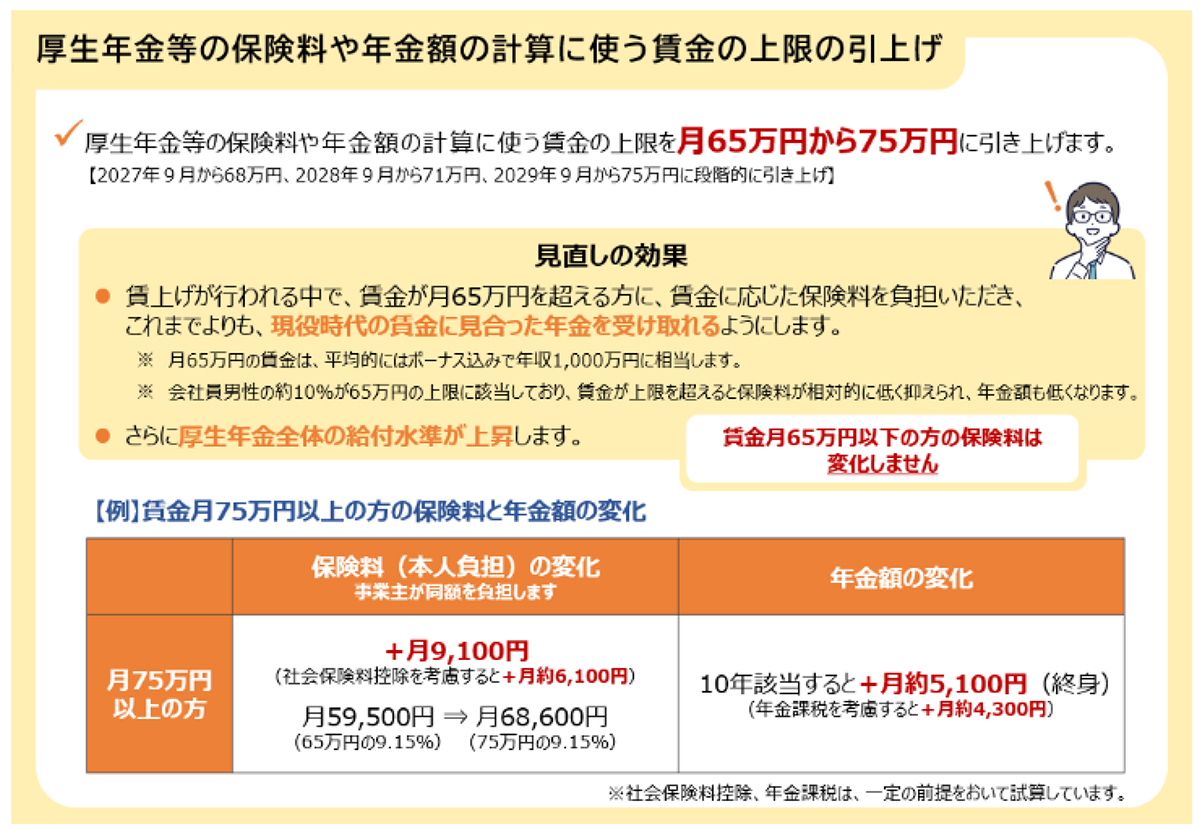

賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げられます(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引上げ)。

上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようになることと、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇する効果が表れます。

【出典:厚生省HP:年金制度改正法が成立しました より】

(文責:税理士法人FP総合研究所)