【No374】社会保険の加入対象の拡大

これまで社会保障審議会(医療保険部会)で議論が進められてきた被用者保険の適用拡大に関し、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が令和7年5月16日に第217回通常国会へ提出され、衆議院での修正を経て6月13日に成立しました。今回の医業経営FPNewsでは、改正内容のうち、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象の拡大の部分についてご案内致します。

過去の医業経営FPNewsNo.355においても社会保険の加入対象の拡大について触れていますので、併せてご覧ください。

1.現行の社会保険の加入対象

(1)現行の社会保険制度における適用事業所

現行の社会保険制度における適用事業所とは、以下のいずれかの事業所のことを指します。

・常に1人以上の従業員が働いている法人の事業所

・常に5人以上の従業員が働いている法定17業種に該当する事業所

※法定17業種に含まれる医療や介護の業種は以下のとおりになります。

疾病の治療、助産その他医療の事業

社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

・法律上必ず加入する必要はない上記以外の事業所で、労働者と雇用者の合意により、任意で加入している事業所

(2)社会保険に加入することとなる従業員の要件

フルタイムで働く正社員や法人の代表者、役員等は社会保険に加入することとなります。パートタイマー・アルバイト等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上である方は社会保険に加入することとなります。

(3)短時間労働者のうち、社会保険に加入することとなる従業員の要件

従業員51人以上の事業所で働く方で、以下の4つの条件全てに該当する方が社会保険の対象になります。

・週の勤務が20時間以上

・給与が月額88,000円以上

・2ヶ月を超えて働く予定がある

・学生ではない

厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」1.参照

厚生労働省「社会保険適用拡大の対象について」参照

2.今回の改正内容

今回の加入対象の拡大のポイントは以下の(1)~(3)となります。

(1)短時間労働者の企業規模要件の縮小・撤廃

企業規模要件が10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。縮小の時期は下表の通りです。

※「常勤」の従業員とは、フルタイムで働く従業員およびフルタイムの4分の3以上働くパートタイマー・アルバイト等をいいます。

厚生労働省「社会保険適用拡大の対象について」参照

厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」2-①参照

厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要 」P.2参照

(2)短時間労働者の賃金要件の撤廃

いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額88,000円以上の要件が撤廃されます。撤廃の時期は、法律が公布される令和8年4月1日から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます。

厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」2-②参照

厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」P.1参照

(3)個人事業所の適用対象の拡大

医療機関や介護事業所は下図の法律で定める17業種に該当し、今回の改正においては現行からの変更はありません。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました 法律説明資料(概要版)」P.4画像引用

3.短時間労働者の就業調整を減らすための支援策

社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、短時間労働者の保険料負担を軽減する措置が実施されます。施行期日は令和8年10月からとなっております。

(1)対象者

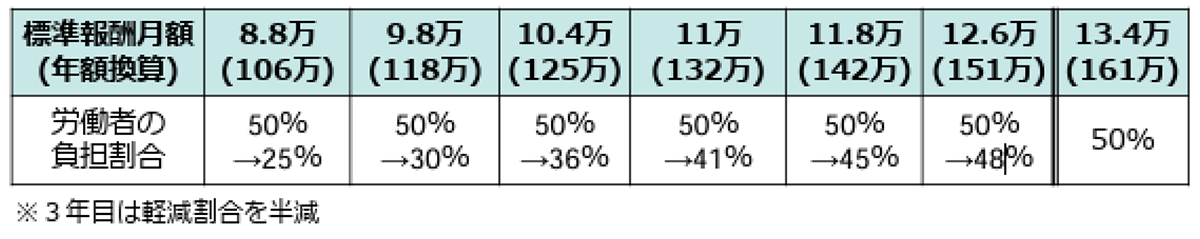

従業員数50人以下の事業所で働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下であるもの

(2)期間

3年間

(3)支援内容

社会保険の適用拡大により、短時間労働者についても保険料負担が発生することになります。この負担を軽減するために、施行日から3年間は労働者の保険料負担を、国の定める割合(下表)に軽減できる経過措置が設けられることとなりました。

具体的には、短時間労働者の保険料を事業主が労使折半を超えて負担することとなります。また、事業主が労使折半を超えて負担した保険料を支援する制度については、現在検討段階です。

厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」4.参照

厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」P.1参照、P.2画像引用

4.さいごに

今回の改正の各施行日は下図のとおりです。それぞれの内容がいつから改正されるのかを注意する必要があります。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました 法律説明資料(概要版)」P.2画像引用

(文責:税理士法人FP総合研究所)