【No377】介護保険制度における所得区分基準額の改正について

令和7年6月4日付の厚生労働省事務連絡「健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公付について(通知)」のとおり、令和7年8月1日から高額介護(予防)サービス費の支給、補足給付の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分基準額が改正されます。今回の医業経営FPNewsではその改正の内容についてご案内します。

1.改正の趣旨

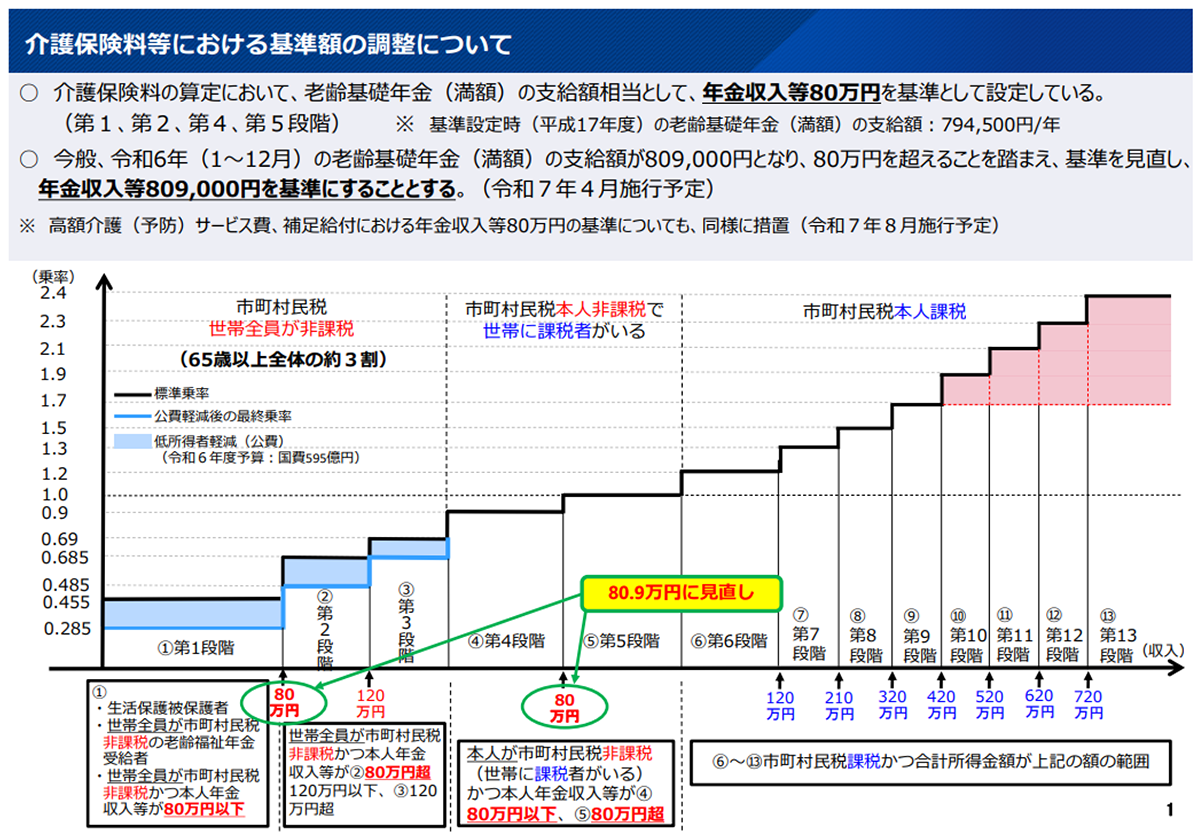

厚生労働省が発表した令和6年度の年金額改定のとおり、物価・賃金の変動を反映し、年金額は2.7%引き上げられました 。これにより、老齢基礎年金(満額)の月額が68,000円、年額では816,000円に達し、老齢基礎年金(満額)の年収が、介護保険制度の所得基準の1つである「800,000円」を上回ることとなりました。基準額を据え置いた場合には、収入が老齢基礎年金のみである個人が自動的に上位の所得区分へ移行されることで、保険料の負担増や給付の減少を招く恐れがあります。今回の改正は、これらの個人の自己負担に影響が出ないようにするために行われました。

厚生労働省事務連絡「健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)」2項~3項参照

厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」1項参照

厚生労働省「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 令和7年3月」3項参照

2.改正の内容

令和7年8月1日から以下の制度の所得区分の基準について、800,000円から809,000円へと改正されます。

(1)高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分

(2)補足給付(特定入所者介護(予防)サービス費)の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分

厚生労働省「介護保険料等における基準額の調整について」2項より画像引用

3.改正の影響

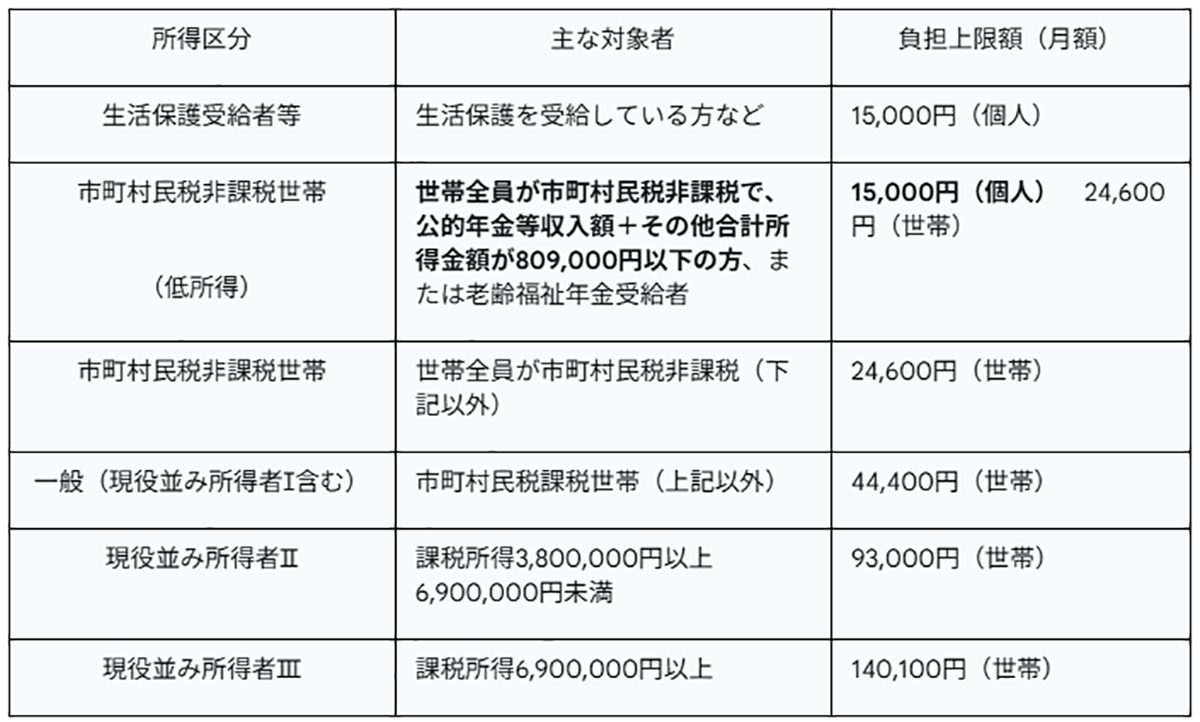

(1)高額介護(予防)サービス費

①制度の仕組み

1か月に支払った介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計額が、所得に応じて定められた上限額(負担上限額)を超えた場合に、利用者にその超過分が払い戻される仕組みで、その上限額は世帯の所得状況や市町村民税の課税状況によって細かく区分されています。

②改正の影響

市町村民税非課税世帯に適用される負担上限額の中でも、世帯としての負担上限額(月額24,600円)とは別に、特に所得の低い利用者個人に対して、月額15,000円というさらに低い個人単位の上限額が設定されています。この個人の上限額の適用対象となるための所得要件は、これまで「前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が800,000円以下の方等」とされていました 。

今回の改正により、この基準が809,000円に引き上げられることで、年金増額によって800,000円をわずかに超えてしまった利用者も、引き続きこの最も有利な15,000円の個人上限額の対象となり、自己負担の増加を避けられることになります。

高額介護サービス費の所得区分別負担上限額(令和7年8月1日適用)

厚生労働省「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」13項~14項参照

厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1391 令和7年6月4日」2項~3項参照

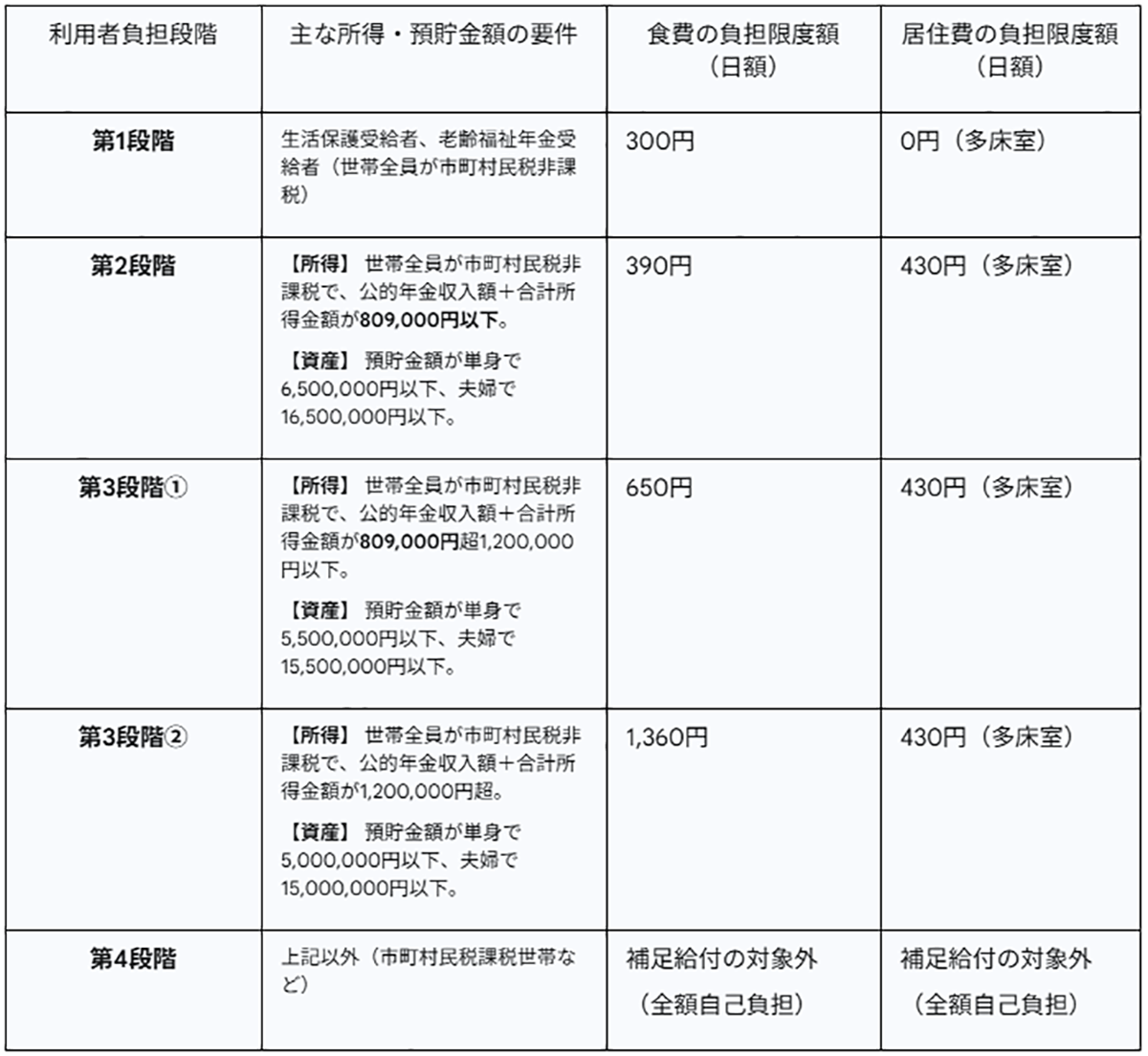

(2)補足給付

①制度の仕組み

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)やショートステイを利用する低所得者の食費・居住費の負担を軽減する制度です。利用者の自己負担額は、所得や預貯金額の状況に応じて設定された負担限度額(日額)までとされており、施設に対しては標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額が介護保険から給付されます。

②改正の影響

市町村民税非課税世帯に適用される負担上限額の中でも、下記図表の第2段階の適用対象となるための所得要件は、これまで「前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が800,000円以下の方等」とされていました 。

上記(1)②と同様に、今回の改正により、基準額が809,000円に引き上げられることで、年金増額によって800,000円をわずかに超えてしまった利用者も、より負担の重い第3段階①(年金収入等809,000円超1,200,000円以下)へ移行することなく、引き続き第2段階に留まることができ、自己負担の増加を避けられることになります。

補足給付の利用者負担段階と負担限度額(一部)(令和7年8月1日適用)

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」158項参照

厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1391 令和7年6月4日」3項参照

(文責:税理士法人FP総合研究所)