【No373】長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査

令和7年4月9日に行われた第72回中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会において、令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査の報告書案について議論が行われました。今回の医業経営FPNewsではその中から長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査についてご案内します。

1.長期処方、リフィル処方とは

長期処方とは、医師が処方する際、患者の症状が安定している場合には、処方日数の長期の処方を行うことができることを指します。例えば、診療報酬の特定疾患処方管理加算では、28日以上の処方を評価しています。

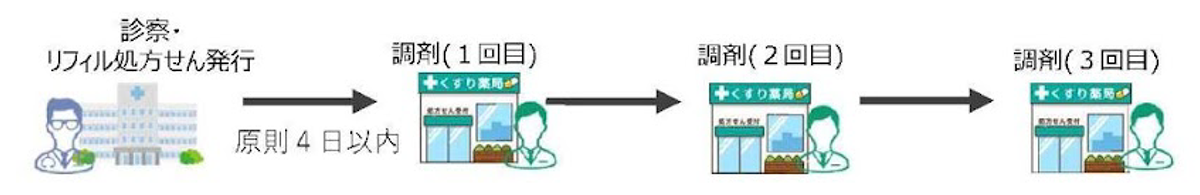

リフィル処方とは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんによる処方のことを指します。(令和4年度診療報酬で新設)

リフィル処方箋の詳細につきましては、医業経営FPNewsNo.221、No.229でご案内しておりますので、併せてご覧ください。

厚生労働省「長期処方・リフィル処方の活用について」参照及び画像引用

2.調査の概要

令和6年度診療報酬改定において、長期処方及びリフィル処方を適切に推進する観点から、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算の見直しが行われました。

また、かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、患者の状況等に合わせて医師の判断により、長期処方やリフィル処方を活用することが可能であることを、患者に周知することを要件に追加されました。

これらを踏まえ、令和6年度診療報酬改定に係る影響等について調査・検証が行われました。

3.調査結果

今回の調査結果のうち一部を抜粋してご案内します。

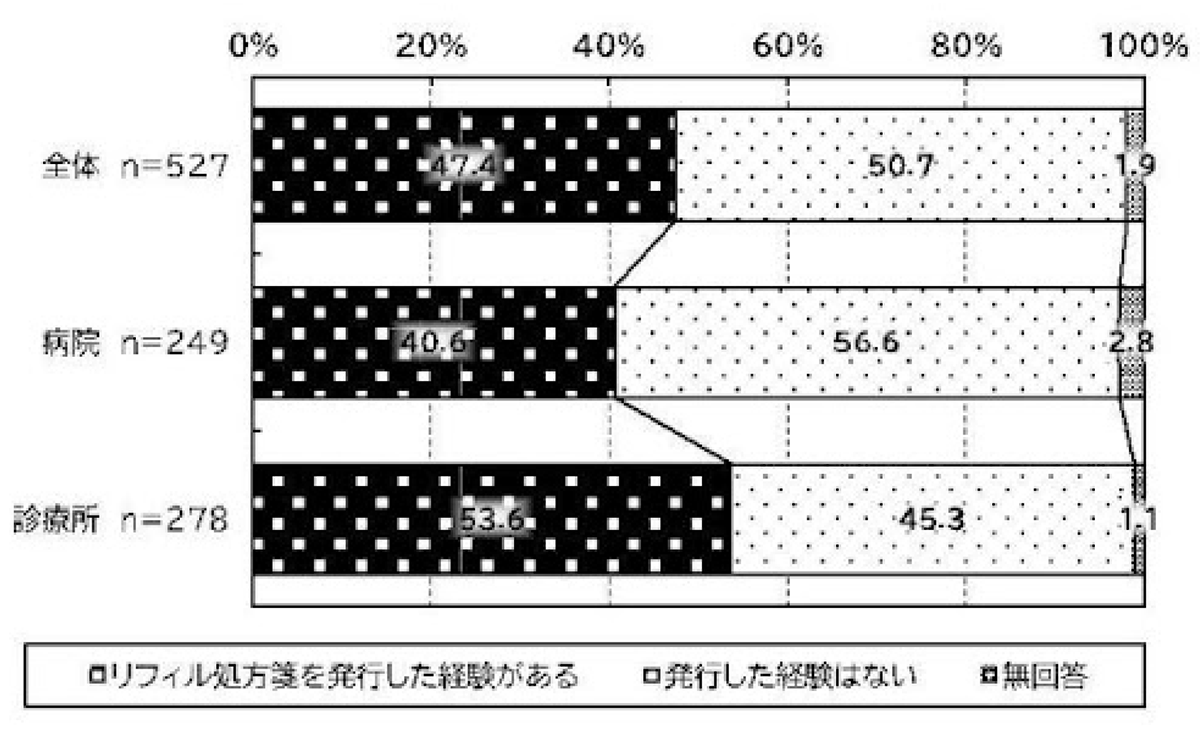

①リフィル処方箋の発行経験

リフィル処方箋の発行経験については、下図のとおり、病院・診療所において「リフィル処方箋を発行した経験がある」割合がそれぞれ40.6%、53.6%となりました。全体では47.4%となり、病院・診療所の約半数がリフィル処方箋の発行を経験したことがないことがわかります。

厚生労働省「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書」13ページより画像引用

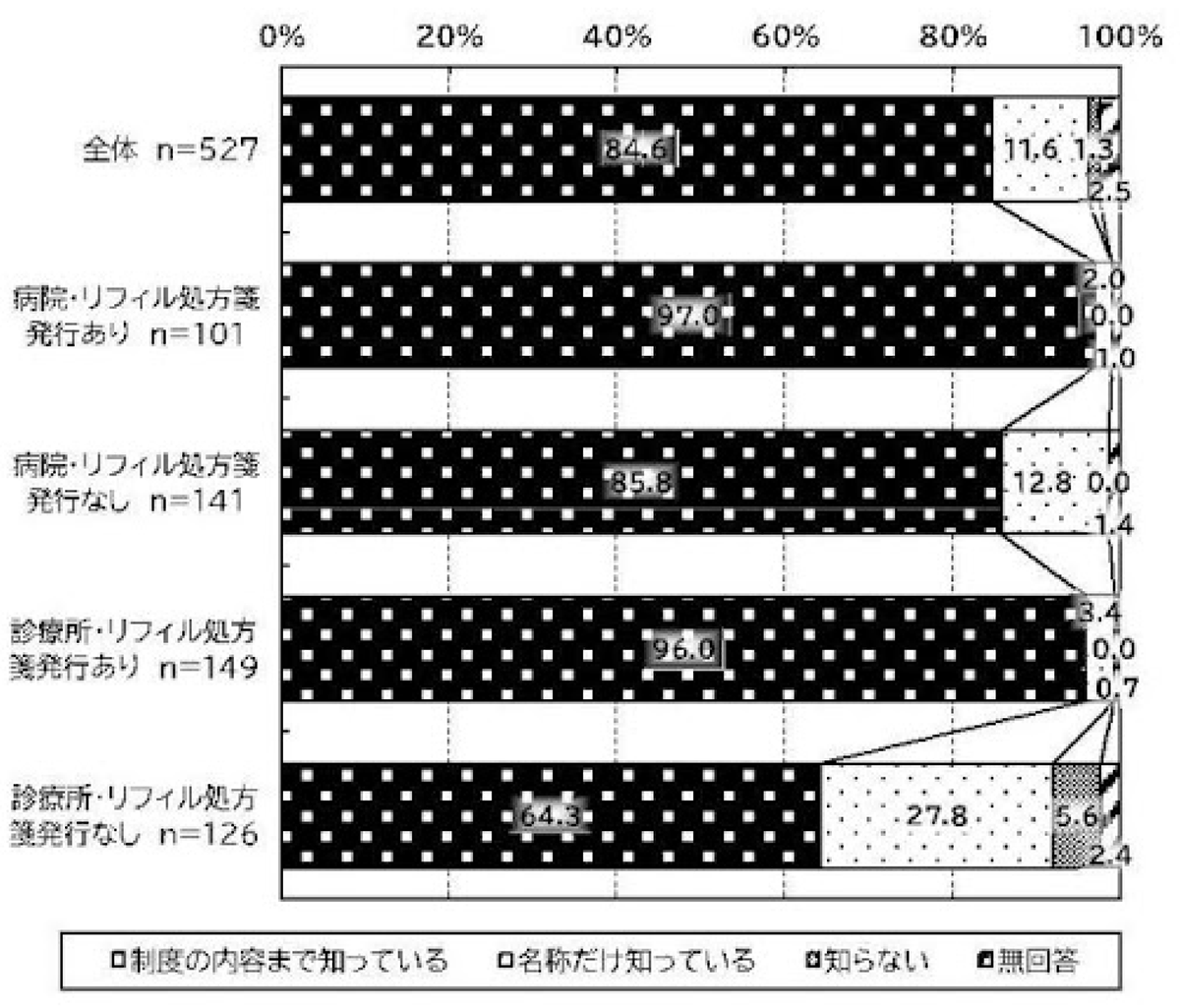

②リフィル処方箋の制度の認知度

リフィル処方箋の制度の認知度については、リフィル処方箋の発行実績の有無ごとの病院・診療所におけるそれぞれの割合は下図のとおりです。各項目を比較すると、リフィル処方箋の発行経験のない診療所における認知度が低いことがわかります。

厚生労働省「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書」12ページより画像引用

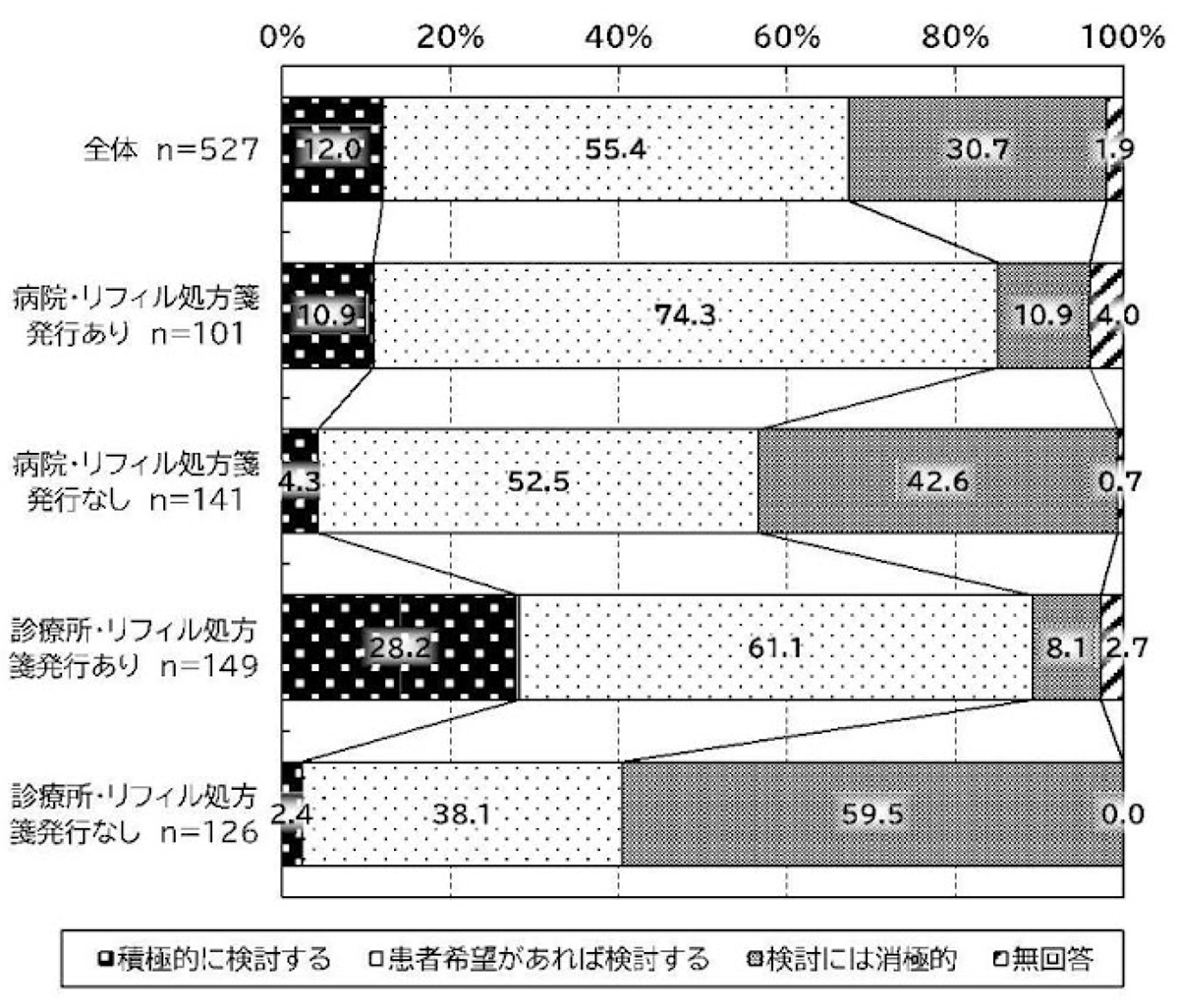

③リフィル処方箋の発行に係る検討

リフィル処方箋の発行に係る検討についての今後の見通しは、 病院では、リフィル処方箋発行実績がある病院、発行実績がない病院ともに「患者希望があれば検討する」が最も多くそれぞれ74.3%、52.5%となりました。対して、リフィル処方箋発行実績がある診療所では、「患者希望があれば検討する」が最も多く61.1%となりましたが、発行実績がない診療所では「検討には消極的」が最も多く59.5%となりました。制度の認知度も含めて、診療所ではリフィル処方箋の導入が遅れているようです。

厚生労働省「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書」10ページより画像引用

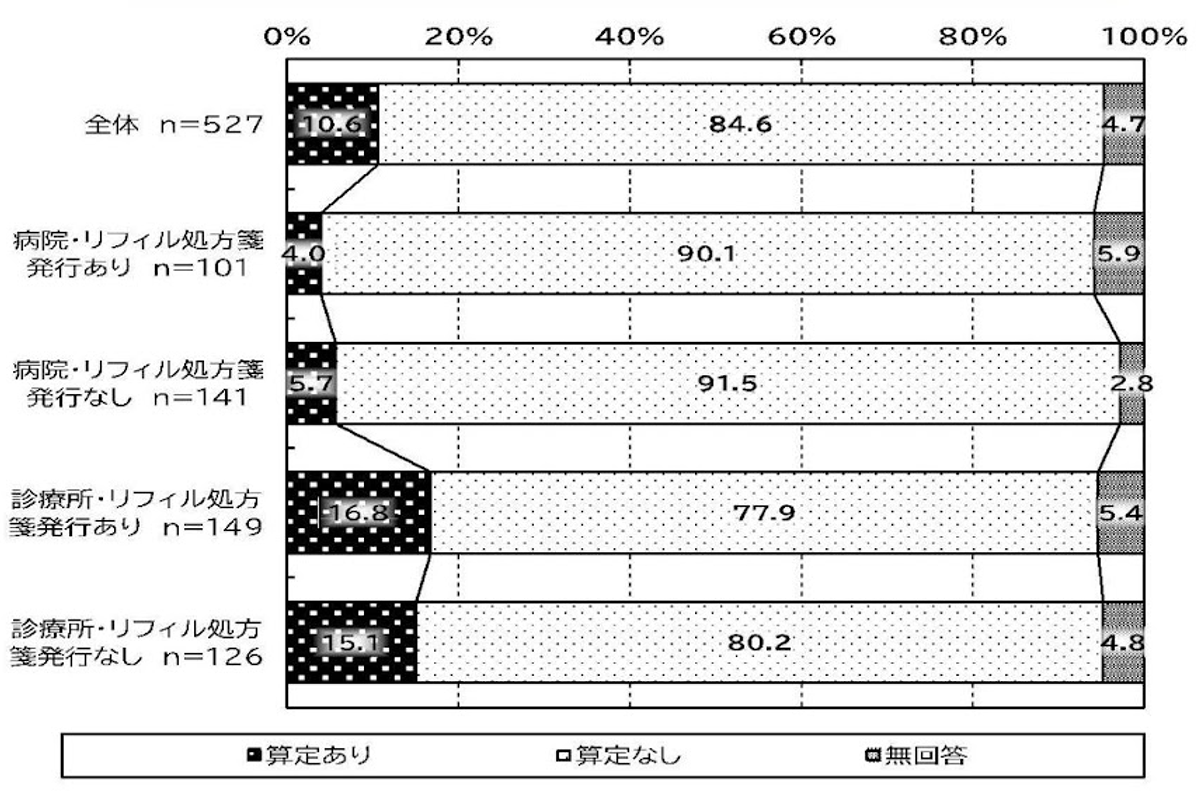

④生活習慣病管理料(Ⅰ)の診療報酬の算定の有無

生活習慣病管理料(Ⅰ)の診療報酬の算定の有無については、下図のとおりです。病院は、リフィル処方箋の発行の有無のそれぞれについて生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定している割合は90%程度となっております。また、診療所は、リフィル処方箋の発行の有無のそれぞれについて生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定している割合は80%程度となっております。よって、リフィル処方箋の発行の有無により、生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定状況に大きな差異はありませんでした。

厚生労働省「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書」6ページより画像引用

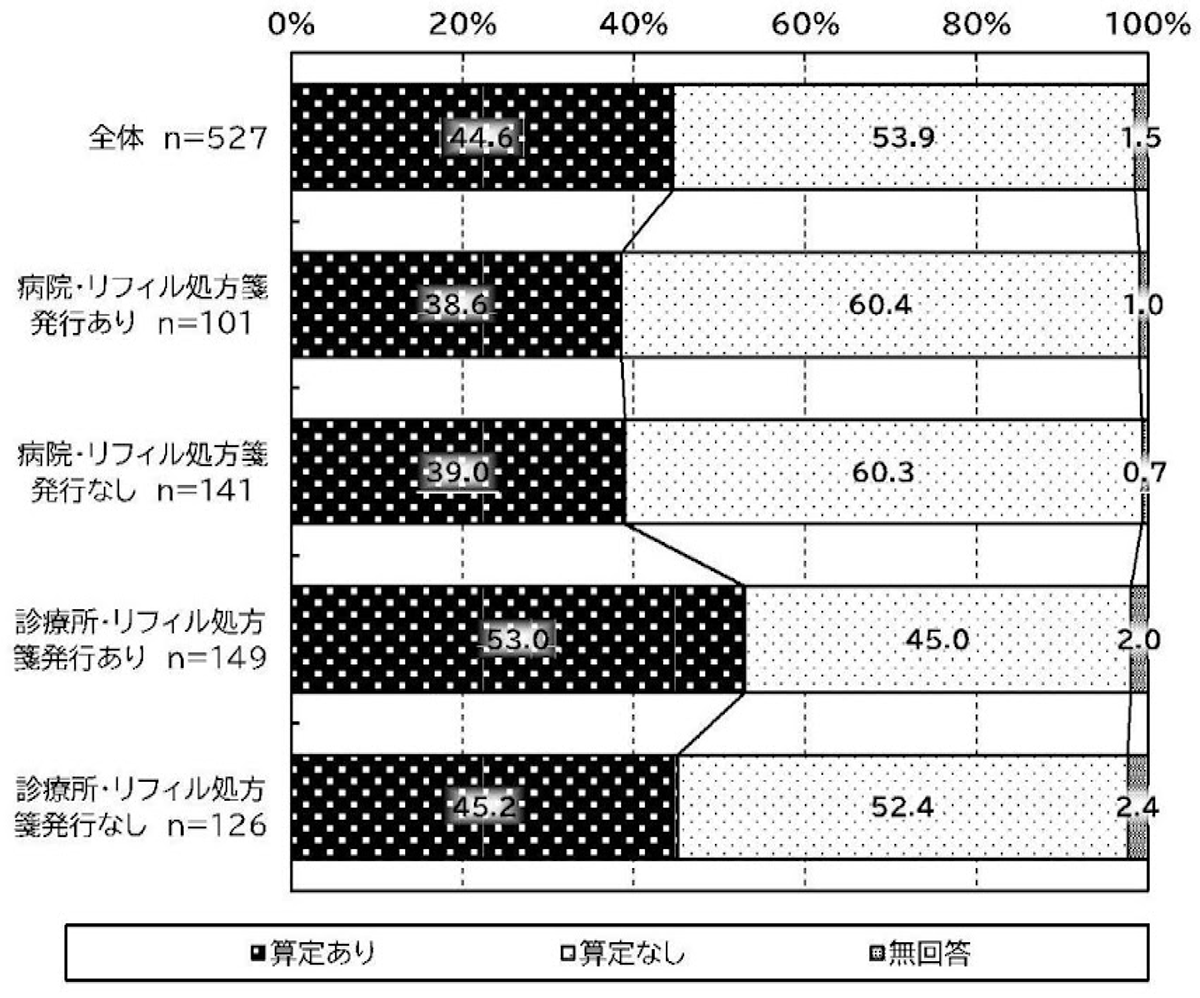

⑤生活習慣病管理料(Ⅱ)の診療報酬の算定の有無

生活習慣病管理料(Ⅱ)の診療報酬の算定の有無については、下図のとおりです。生活習慣病管理料(Ⅰ)と異なり、診療所においては、リフィル処方箋の発行の有無によって算定状況に若干の差異があります。

厚生労働省「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書」7ページより画像引用

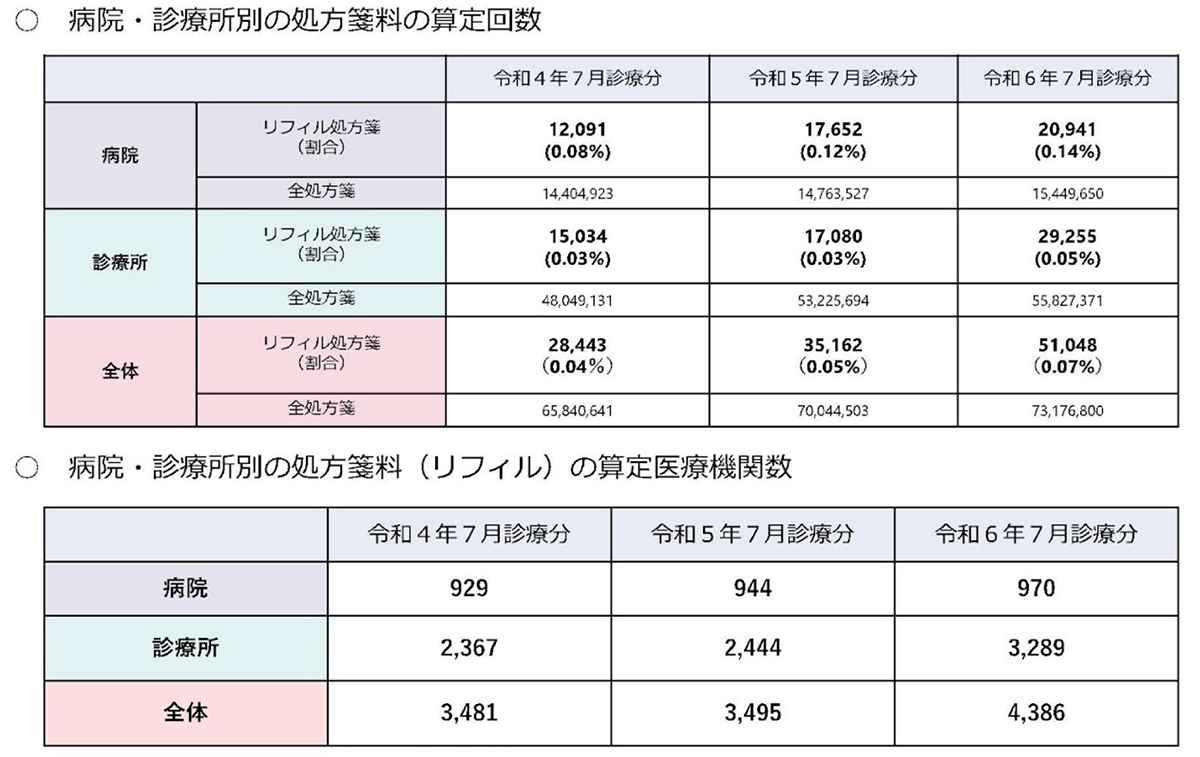

4.処方箋料(リフィル)の算定回数及び算定医療機関数の推移

厚生労働省のNDBデータによる処方箋料(リフィル)の算定回数及び算定医療機関数は下表のとおりです。令和4年7月診療分と令和6年7月診療分を比較すると、全体で算定回数が約79.4%増、算定医療機関数が約26.0%増となっております。ただ、令和6年7月診療分の全処方箋数73,176,800回の内、リフィル処方箋数は51,048回とまだまだ普及率は低い水準に留まっています。

患者の状態変化への懸念、患者側の制度の認知不足、また電子処方箋の普及による医療機関と薬局間の情報共有の円滑化など、リフィル処方箋の運用における課題は残っています。

厚生労働省「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書」40ページより画像引用

(文責:税理士法人FP総合研究所)